| L'angolo dell'ARTE | Alfredo Ossino |

| L'angolo dell'ARTE | Alfredo Ossino |

|

|

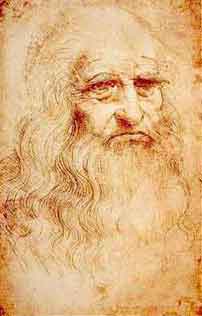

LEONARDO DA VINCI Quello che è considerato il più grande genio di tutti i tempi nacque il 15 Aprile del 1452 a Vinci, un piccolo borgo rurale.

Figlio del notaio Ser Piero e di una contadina di nome Caterina.

Quello che è considerato il più grande genio di tutti i tempi nacque il 15 Aprile del 1452 a Vinci, un piccolo borgo rurale.

Figlio del notaio Ser Piero e di una contadina di nome Caterina. Egli eccelse in moltissimi campi dello scibile umano, fu un architetto, disegnatore, pittore, scultore, scenografo, inventore ed ingegnere, anatomista, letterato e musicista. Egli vive a cavallo di due secoli, ed è considerato colui che, riassumendo i caratteri della cultura quattrocentesca, pone le basi per la nuova impostazione nel Cinquecento. La sua grande curiosità e il desiderio di concretizzare le sue conoscenze lo portano alla convinzione che arte scienza e pratica sono indissolubili. Trascorse l’infanzia nella campagna fiorentina con la madre, fino al 1469 quando si trasferisce con il padre a Firenze. Nella famiglia paterna non ebbe mai né considerazione, né affetto poiché era figlio illegittimo e anche mancino. Egli scriveva infatti con la sinistra e al rovescio. La sua educazione fino a quel momento era stata disordinata e con scarsi risultati. A 17 anni, per la sua abilità nel disegno, diviene allievo del Verrocchio che aveva una scuola tra le più importanti di Firenze. Qui crebbe artisticamente insieme ad altri allievi, che sarebbero anch’essi diventati dei maestri come Botticelli, Perugino e il Ghirlandaio. Crebbe artisticamente in un ambiente dove si concepiva la figura umana (sia nella scultura che nella pittura), non immobile ma inserita nello spazio circostante e apprese nozioni di carpenteria, meccanica, ingegneria e architettura. |

VITA E OPERE |

Leonardo fino a 30 anni rimane a Firenze, dove oltre al disegno e alla pittura, si interessa a tutti i campi dello scibile umano. Leonardo divenne

famoso anche grazie al suo carattere buono e mite. Nel 1472, il maestro risulta iscritto alla Compagnia dei Pittori di Firenze.

Nel periodo fiorentino dal 1470 al 1481, collabora al Battesimo di Cristo del Verrocchio, Dipinge l'Annunciazione (1475), ritrae Ginevra Benci, inizia l'Adorazione dei Magi (1480)

Leonardo fino a 30 anni rimane a Firenze, dove oltre al disegno e alla pittura, si interessa a tutti i campi dello scibile umano. Leonardo divenne

famoso anche grazie al suo carattere buono e mite. Nel 1472, il maestro risulta iscritto alla Compagnia dei Pittori di Firenze.

Nel periodo fiorentino dal 1470 al 1481, collabora al Battesimo di Cristo del Verrocchio, Dipinge l'Annunciazione (1475), ritrae Ginevra Benci, inizia l'Adorazione dei Magi (1480)Nel 1482 viene assunto alla corte di Ludovico il Moro, per progettare strutture militari, opere idrauliche e d’architettura. Solo alla fine, gli vengono affidati lavori di pittura e scultura. Rimane fino alla fine del 1499. Negli ultimi anni dipinge la Dama con l’Ermellino, la prima versione della Vergine delle rocce(1483) e l’Ultima cena(1495-97). Realizza vari studi per il tiburio del Duomo di Milano, per quello di Pavia (con Bramante) e per i Castelli di Milano e Pavia. Dopo il disegno, la scrittura è la sua grande passione, scrive in continuazione, prende appunti su tutto e fa innumerevoli schizzi. Per mantenere segreti i suoi appunti, lo scienziato usa lo stratagemma di scrivere da sinistra verso destra e anagrammando le parole sulle quali uole conservare il massimo riserbo.

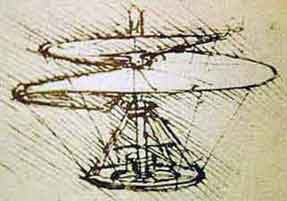

Nel 1490 realizza la prima idea di bicicletta. Da allora, ci sono state molte modifiche a questo semplice mezzo di spostamento, ma

il concetto di base è rimasto immutato : un sistema a pedali, con la trasmissione della catena e delle due ruote. Un'altra grande testimonianza del genio di Leonardo da Vinci.  Successivamente Leonardo, si occupa delle decorazioni del Castello Sforzesco e inventa anche una fantastica macchina

teatrale, che rappresentava il Paradiso e la volta celeste con gli astri in movimento, che entusiasmò i cittadini milanesi.

Nel 1500, vive a Mantova e Venezia, dove è consulente per le fortificazioni lungo l'Isonzo. Il Doge lo invita nella sua grandiosa villa a Piazzola del

Brenta. Qui, realizza alcuni canali, che da Venezia, attraverso il Brenta, rendono navigabile il percorso fino alle soglie della villa.

Successivamente Leonardo, si occupa delle decorazioni del Castello Sforzesco e inventa anche una fantastica macchina

teatrale, che rappresentava il Paradiso e la volta celeste con gli astri in movimento, che entusiasmò i cittadini milanesi.

Nel 1500, vive a Mantova e Venezia, dove è consulente per le fortificazioni lungo l'Isonzo. Il Doge lo invita nella sua grandiosa villa a Piazzola del

Brenta. Qui, realizza alcuni canali, che da Venezia, attraverso il Brenta, rendono navigabile il percorso fino alle soglie della villa.

Nello stesso anno torna a Firenze, dove dipinge il ritratto di Isabella d'Este, Sant'Anna con la Madonna e il Bambino, il San Giovanni Battista e la Gioconda che è considerato il suo più grande capolavoro. Nel 1507 , lascia Firenze per Milano, dove assume l'incarico di Pittore e ingegnere del Re. Qui si dedica alla sistemazione del corso del fiume Adda. Resta a Milano fino al 1513. Nel 1513 - Leonardo si reca a Roma presso Giuliano dei Medici. Si dedica agli studi della geometria e della geologia, si occupa della sistemazione del Porto di Civitavecchia, fa il progetto per il prosciugamento delle Paludi Pontine, lavora con degli specchi ustori, che dovevano servire a convogliare i raggi del sole per riscaldare una cisterna d'acqua, utile alla propulsione delle macchine (più o meno i moderni pannelli solari.) |

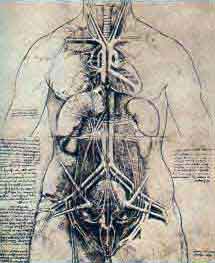

Contemporaneamente riprende gli studi di anatomia, che aveva iniziato a Firenze e Milano. Nel 1516, una lettera anonima, lo accusa

di stregoneria, così è costretto ad andarsene e accetta l’invito del Re di Francia. Si stabilisce nel Castello di Cloux, e ricopre l’incarico

di primo pittore, architetto e Ingegnere del Re.

Contemporaneamente riprende gli studi di anatomia, che aveva iniziato a Firenze e Milano. Nel 1516, una lettera anonima, lo accusa

di stregoneria, così è costretto ad andarsene e accetta l’invito del Re di Francia. Si stabilisce nel Castello di Cloux, e ricopre l’incarico

di primo pittore, architetto e Ingegnere del Re.

A Francesco I, l'artista vende la Gioconda, ritratto iniziato a Firenze e che aveva sempre portato con se ed al quale aveva lavorato saltuariamente fino al 1506, che non aveva mai considerato finito. L’aveva dipinta in Toscana per un benestante che desiderava un ritratto della moglie, poi non si sa perché gli era rimasta. In Francia si occupò anche della bonifica di paludi. Come ingegnere passò interi anni a costruire macchine per volare che disegnò in un primo tempo, simili ad uccelli, ma poi diventarono vere e proprie antenate dei nostri aerei. Abbandonata l’idea primitiva di azionare queste macchine con la sola forza muscolare, congegnò strumenti meccanici di vario tipo. Leonardo fu anche scrittore, le sue Favole, una raccolta di brevi componimenti, mescolano arguzia e dottrina, e danno un serio ammonimento e narrano dell’ignoranza dell’uomo sulle leggi naturali. La scimmia che si innamora dell’uccellino e lo soffoca di baci, l’asino che addormentandosi sul ghiaccio lo fonde e annega, la farfalla che attratta dallo splendore del lume si brucia. |

|

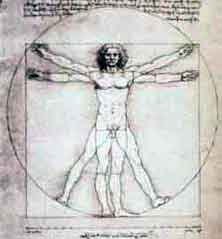

Negli ultimi anni della sua vita, finalmente la madre Caterina si ricongiunge al figlio e poco dopo muore. Leonardo da Vinci muore a Cloux in Francia il 2 maggio 1519 all’età di 67 anni, tra le braccia del Re e viene sepolto ad Amboise. Alla sua morte, lascia in eredità a Francesco Melzi un enorme mole di scritti. In particolare i quadernetti pieni di appunti, di piccoli abbozzi e di disegni di ogni genere, con le note scritte (come sua abitudine), da destra a sinistra e che si devono leggere con l'aiuto di uno specchio. I più famosi di questi quadernetti sono il Codice Atlantico; il Codice Trivulziano. 50 anni dopo, nei disordini collegati alle lotte religiose fra cattolici e ugonotti, la sua tomba fu violata, le sue spoglie andarono disperse. Il rapporto tra scienza e arte ha per questo grande uomo una grande importanza, l’arte è lo specchio della natura, che deve essere studiata a fondo

per essere rappresentata correttamente. Studia quindi botanica, anatomia e in particolare ottica, dove l’occhio è considerato come tramite tra l’immagine e l’anima.

La pittura è una composizione di luci e di tenebre con le tonalità di tutti i colori. Lo spazio ha una profondità prospettica che egli definisce aerea,

perché condizionata dal filtro dell’aria. Nelle sue opere, con una perfezione eccelsa, luci ed ombre si confondono in un’armonia di forme. |

Alcune tra le più importanti opere |

BATTESIMO DI CRISTOQuesto dipinto, a tempera e olio su tavola, anche se ci mostra uno dei primi interventi pittorici del giovane Leonardo, in realtà, non è una sua opera, ma fu realizzato dal Verrocchio, con la partecipazione dei suoi allievi di bottega. Leonardo, partecipa alla fase finale, con diversi interventi, ma sopratutto realizzando l’angelo che regge la tunica (in basso a sinistra). Dal particolare di quest'opera, possiamo già riscontrare lo stile dell'artista, che caratterizzerà anche le opere che il pittore realizzerà nella sua maturità. La figura dell' angelo, è vista di tre quarti, da dietro ed esprime una sua dinamicità. L'aspetto della figura è in netto contrasto con l’impostazione quattrocentesca del Verrocchio, come si può notare in modo evidente, nel resto dell'opera, ma in particolare, dalla staticità dell’altro angelo che gli sta accanto. |

ANNUNCIAZIONE (1470-80)Nell’Annunciazione ritroviamo la sintesi della ricerca pittorica giovanile dell'artista. In quest'opera egli utilizza la prospettiva lineare, quella cromatica e quella aerea. I colori diminuiscono d’intensità e i volumi sono meno delineati man mano che si allontanano, poiché tra loro e il nostro occhio si interpone l’aria in quantità sempre maggiore, man mano che gli oggetti si allontanano. Inoltre Leonardo sceglie la luce del crepuscolo per ammorbidire i volumi e attenuare la loro staticità. L’ambiente raffigurato è pieno di tranquillità, immerso nella natura, con una villa del tardo 400. L’impressione che ne deriva è che il paesaggio sembra animato: la natura sembra vivere, le ali dell’arcangelo sono semiaperte, in una atmosfera di movimento. Il pittore studia i suoi personaggi e fa in modo da evidenziare il loro stato d’animo. |

LA VALLATA DELL'ARNO VERSO PISANel 1473 Leonardo dipinge questo Paesaggio, che è considerato la sua prima opera completa ed uno dei primi disegni di paesaggi fini a se stessi, che quindi non funge da sfondo ad un'opera più completa, ma dove il paesaggio è il protagonista. Il quadro è conosciuto anche come Paesaggio della val d'Arno. E’ un disegno a penna su carta bianca (19,6 x 28 cm), che raffigura una vallata con un castello rialzato al di sopra di una pianura. Centralmente, si intravede in fondo una grande roccia. L’immagine appare confusa e sfuocata a causa della distanza tra lo spettatore ed il paesaggio. L’occhio non può focalizzare tutto, anche a causa dell’atmosfera che si interpone tra noi e il paesaggio. Quindi già in questa opera sono applicati parte degli studi e delle osservazioni che Leonardo ci trasmetterà nel suo trattato della pittura. |

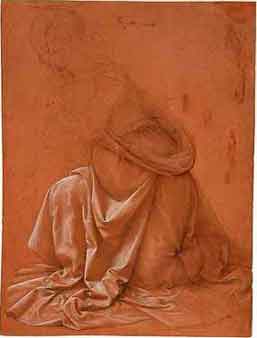

SANT'ANNATra il 1503 e il 1506 il grande maestro realizza un cartone di Sant’Anna, la Madonna, il Bambino e San Giovannino. Il cartone (cm. 141,5 x 104,6) doveva essere uno schizzo preparatorio per la pala dell'altare di un convento fiorentino, che

però non fu poi realizzata dall'artista. Probabilmente però fu base ispiratrice del quadro (cm 168 x 130) che l'artista, tra il 1910 ed il

1913, realizzerà ad olio su tavola e che oggi si trova al Louvre di Parigi. |

IL CENACOLO (1495-97)è un dipinto a parete, a olio su intonaco (460x880 cm). È conosciuto anche come l’ULTIMA CENA e rappresenta infatti, l'ultima cena negli attimi dopo che Gesù disse: “uno di voi mi tradirà”. Il pittore riesce a cogliere nel volto dei dodici apostoli lo stupore di quell’affermazione, a cominciare da Giuda che appoggiato alla tavola, fissa Gesù. La disposizione degli apostoli non è casuale, osserviamo che sono disposti in gruppi di tre. Gesù è al centro di questi raggruppamenti, distaccato da essi. Distacco che ci mostra la sua solitudine nel momento in cui annuncia e si avvicina il suo supremo sacrificio. Le sue braccia sono allargate, non in segno di rassegnazione, ma di ferma dedizione. La sua figura, oltre ad essere ovviamente centrale, è illuminata sia da sinistra che dal fondo, illuminazione che ne accentua la divinità e ne ammorbidisce le forme. In questa rappresentazione il pittore usa in modo rigoroso la prospettiva lineare all’interno della sala che fa da mensa, ma non fa lo stesso al di là delle finestre della parete dello sfondo. Qui, dipinge una pianura ed un cielo indefiniti, che danno il senso dell'infinito e che non distolgono l'interesse, dal primo piano dell'opera e dal suo profondo significato. |

LA GIOCONDA (1513-16)La Gioconda viene oggi considerato il quadro più famoso al mondo ed è senz’altro una delle opere più importanti di tutti i tempi. Il quadro è conosciuto in Francia con il nome di Monna Lisa è dipinto su legno di pioppo, cm. 77 x 53 ad olio, anche se l'artista sperimentò miscugli vari, infatti lo stato di conservazione non è uniforme: le mani sono ben conservate mentre il volto è screpolato. Ora appartiene al Louvre di Parigi. Il suo vero nome è la dama al balcone, eseguita a Roma. Per il Vasari era il ritratto di Monna Lisa Gherardini, moglie del fiorentino Francesco del Giocondo. La figura della Gioconda si trova in una posizione elevata rispetto allo sfondo, costituito da un grande paesaggio deserto, nel quale la donna si trova in perfetta armonia. Questo sta ad indicare che l’uomo fa parte integrante della natura. Nell’opera possiamo notare come la figura domini il paesaggio, ma viene avvolta dalla natura stessa. La struttura del soggetto a prima vista sembra semplice, in realtà è molto complessa. Il busto, le braccia e la testa della dama ruotano secondo diverse direzioni di movimento, infrangendo leggermente la simmetria. In questo modo il maestro coglie al meglio la mobilità, rendendo l’immagine più possibile viva ed animata. Anche il volto della dama ha una complessità fisica notevole, che ci fa vedere il viso per tre quarti e attraverso la sua espressione, di penetrarne la psicologia. La sensazione di movimento è accentuata dal fatto che l’espressione non è fissata in modo definitivo e quindi sembra cambiare. Il maestro utilizza la tecnica dello sfumato, che lascia le forme poco determinate accentuando così la mobilità espressiva del soggetto. Il disegno quindi non è più al centro dell’attenzione, ma i suggestivi trapassi di chiaroscuro che rendono il tutto non definito, ma percepito. Il dipinto deve essere stato oggetto di una lunghissima elaborazione da parte del maestro. |

La Battaglia di AnghiariIntorno il 1503 Leonardo viene incaricato dalla repubblica di Firenze di eseguire un affresco nella sede del Maggior Consiglio. L’affresco doveva rappresentare la Battaglia di Anghiari con la vittoria riportata nel 1440 dai fiorentini. Nel 1506 l’artista,oltre al cartone riesce a realizzare anche una parte del dipinto, ma ad oggi ci sono pervenute soltanto copie dell’affresco, che riproducono la parte centrale della scena. Essa raffigura una lotta furiosa di cavalieri che si contendono l’asta della bandiera. L'artista inserisce la composizione in un spazio ristretto, come aveva fatto per l’Adorazione dei Magi ed il cartone di Sant’Anna. Raccogliendo in poco spazio la ricchezza e la varietà dei movimenti, dell’azione e del contrasto delle forze. Il groviglio e la complessità dei movimenti dei cavalli e dei soldati, la forza espressiva della composizione, raggiungono una tensione drammatica e una potenza di rappresentazione senza precedenti. |